- Научная классификация

- Общая информация

- Ареал обитания

- Среда обитания

- Физическое описание

- Размножение и забота о потомстве

- Продолжительность жизни

- Поведение

- Домашний ареал

- Коммуникация и восприятие

- Пищевые привычки

- Хищничество

- Роли в экосистеме

- Положительное значение в жизни человека

- Отрицательное значение в жизни человека

- Охранный статус

- Видео

- 🔍 Видео

Видео:Gulinur va Jasurbek Mavlonov - Jaylan (Премьера клипа 2022)Скачать

Научная классификация

- Царство: Животные

- Тип: Хордовые

- Класс: Млекопитающие

- Отряд: Китопарнокопытные

- Семейство: Полорогие

- Род: Газели

- Вид: Джейран

Видео:Самые быстрые животные: ДЖЕЙРАН - 70 км/ч | Film Studio AvesСкачать

Общая информация

Джейран (Gazella subgutturosa) — парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Имеет широкий ареал распространения, охватывающий около 20 стран, на Аравийском полуострове через Ближний Восток и Азию до Казахстана, Монголии, Китая и Пакистана. Джейраны встречаются в засушливых пустынях и пустынно-степных местообитаниях.

Видео:гр Караван - Джейран (2002)Скачать

Ареал обитания

Джейран распространен на юге Аравийского полуострова, через южный Казахстан и Монголию, до северо-западного Китая. В других местах они значительно сократились и встречаются в основном в отдаленных районах или в охраняемых заповедниках. Небольшие популяции существуют в западном и южном Афганистане и Пакистане. На юго-востоке Турции, на севере Саудовской Аравии, в пустыне Руб-эль-Хали и в песках Вахиба в Омане встречаются гораздо более крупные популяции. В центральных пустынях Ирана джейраны встречаются повсеместно, и их численность в охраняемых районах начала увеличиваться. Они были интродуцированы на Барсакельмес и Огурчинские острова в Аральском и Каспийском морях соответственно, а также в места по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Существует четыре подвида Gazella subgutturosa, которые распределены следующим образом:

- G. subgutturosa subgutturosa — Персидский джейран, обитает в Грузии и степях восточного Закавказья;

- G. subgutturosa gracilicornis — Туркменский джейран, Туркмения, Казахстан восточнее озера Балхаш, Таджикистан, возможно Узбекистан;

- G. subgutturosa marica — Аравийский джейран, Аравийский полуостров; (выделен в отдельный вид)

- G. subgutturosa yarkandensis — Монгольский джейран, или яркендский джейран, степи, полупустыни, пустыни и альпийские луга Монголии, северного и северо-западного Китая;

- G. subgutturosa hillieriana — пустыня Гоби, при выделении предыдущих подвидов в самостоятельные виды считается подвидом монгольского джейрана (G. yarkandensis hillieriana).

Видео:ДЖЕЙРАН: Чем газель отличается от антилопы? Интересные факты про парнокопытных и животных АзииСкачать

Среда обитания

Джейран обитает в различных типах пустынной и полузасушливой местности, встречающейся в предгорьях и горных долинах. Они пасутся на краю обрабатываемых земель, избегая при этом земель, используемых для возделывания или выпаса скота. Их среда обитания варьируется от глинистой и песчаной почвы до базальтовых пустынь или солончаков. Они могут занимать участки, практически лишенные растительности, до участков, покрытых травами, разнотравьем и кустарниками.

Распространение джейрана на севере ограничивается районами, где высота снежного покрова зимой достигает 10–15 см. Зимой они населяют ветреные бесснежные районы и используют глубокие долины, низкогорные каньоны или густые кустарники в качестве укрытия от ветра. На всем своем ареале они могут занимать места обитания от уровня моря до 3500 м. В Иране они встречаются от уровня моря примерно до 2100 м и от 1, 050 м до 2100 в Пакистане. В Афганистане они встречаются только ниже 1000 м. Летом джейран часто занимает большие высоты, от 3000 до 3500 м в горах Казахстана, Монголии и Китая.

Видео:гр. "Бахт" " Джейран" #2023 тел: +7 932 439 6343 #бахт #лезгиманияр #лезгияр #лезгинские_песниСкачать

Физическое описание

Джейраны — копытные животные среднего размера, легкого телосложения; однако у них более крепкое телосложение, чем у большинства других азиатских видов газелей. Джейраны диморфны по половому признаку, поскольку самцы крупнее самок, у них длиннее рога и больше зоб, чем у самок. Масса взрослых самцов варьируется от 20 до 43 кг, а взрослых самок — от 18 до 33 кг. У взрослых самцов длинные, черные рога длиной от 203 до 340 мм, которые сближены у основания и загибаются друг от друга к дистальным концам. В отличие от большинства других видов газелей, самки обычно безрогие. У джейрана длинные уши с большими черными глазами. На конце длинных стройных ног расположены маленькие черные копытца. Мышца тазобедренного сустава у джейранов крепкие, что позволяет совершать сильные толчковые движения, стабилизирующие бег по пересеченной местности. Цвет шерсти варьируется в зависимости от географического положения: от белого до коричневого с оттенками серого, красного и желтого. Лицевая шерсть часто белая и имеет тенденцию к выцветанию с возрастом. У них относительно короткий хвост, который покрыт темно-коричневыми или черными волосами. Зимой их шерсть становится длиннее, толще и светлее по сравнению с летней.

Череп джейрана имеет раздутую и менее отклоненную вниз заднюю мозговую оболочку. Затылочно-теменной шов у них угловатый, предчелюстные кости почти прямые, лобно-носовой и небно-верхнечелюстной швы имеют V-образную форму. В дополнение к их хорошо развитым слезным ямкам у них есть большие вздутые барабанные буллы без вентральных гребней. Наконец, надглазничные отверстия углублены в глубокие ямки, а череп самцов легко идентифицировать по их большим роговым ядрам, также известным как роговой отросток. Их череп легко отличить от других видов газелей по большему размеру, более широкому небу и большей ширине глазницы. Черепа самок отличаются от черепов самок обыкновенных газелей несколько большей орбитальной и небной шириной и более крупными лакримальными ямками.

У джейранов имеются высококоронковые (т.е. гипсодонтные) селенодонтные зубы. Их зубная формула — 0/3, 0/1, 3/3, 3/3, всего 32 зуба. Детеныши рождаются с 3 резцами, 1 клыком и 3 молочными щечными зубами с обеих сторон нижней челюсти. В верхней челюсти у малышей джейрана имеется только по 3 премоляра с каждой стороны. В течение первого года жизни прорезываются два постоянных моляра, а в 14 месяцев прорезывается третий моляр вместе с замещением молочных моляров тремя премолярами.

Хотя у самок джейрана может образовываться 4 паховых железы, обычно у них их 2. В целом, у джейрана есть паховые, запястные, педальные и преорбитальные железы. Паховые и запястные железы выделяют желтое, воскообразное вещество с мускусным запахом. Предглазничные железы выделяют черный секрет и могут быть гораздо больше у самцов.

Видео:Джейран - Жүрекке жылуСкачать

Размножение и забота о потомстве

Во время сезона размножения, который происходит с сентября по декабрь, отдельные самцы джейранов сгоняют стадо и преследуют самок на своей территории и спариваются только с самками, которые остаются на их территории в течение длительного периода времени. Самцы соревнуются за территорию до брачного сезона и отмечают свои территории, испражняясь в небольшие ямы, которые они выкапывают передними копытами. Часто, когда самцы находят уже заполненную территориальную яму, он выкапывает ее и снова наполняет ее собственными экскрементами. Незадолго до сезона размножения паховые и предглазничные железы самцов джейрана набухают и увеличивают объем секрета для ухаживания. Во время ухаживания самцы вытягивают шею, задирают нос вверх, выделяют феромоны, бьют передними копытами и принимают вертикальную позу.

В то время как джейраны зимой образуют большие стада, беременные самки уходят и создают небольшие группы с одной или двумя другими беременными самками. Большинство самцов спариваются с 2–12 самками, однако некоторые самцы вообще не спариваются. Самцы садятся на самку, стоя на задних копытах, расставив передние и касаясь ее только тазом.

Джейраны становятся половозрелыми в течение 1 года. Хотя первая течка обычно происходит между 6 и 18 месяцами, самки могут зачать уже в 5-месячном возрасте. Самцы могут производить потомство уже в 10,5 месяцев, однако обычно они не спариваются до 1,5–2,5 лет и могут оставаться репродуктивно активными более 10 лет. Начало сперматогенеза происходит, когда яички достигают 20 мм в диаметре. У самцов наблюдается сезонное производство спермы, пик которого приходится на осень и весну. Сезон размножения длится с ноября по январь и может варьироваться по времени на всем ареале. Течка обычно длится около 12 часов, о чем свидетельствует небольшой отек вульвы. Спаривание длится от 1 до 3 секунд, а беременность длится от 148 до 159 дней. Самки перемещаются в районы с возвышенностью или растительным покровом перед родами. Молодые обычно рождаются в период с марта по май. У большинства взрослых самок (от 3 до 7 лет) рождается двойня, хотя молодые и старые самки обычно рожают одного теленка. В среднем телята весят 1,86 кг при рождении и полностью отнимаются от груди к 6 месяцам, после чего становятся независимыми от родительской заботы.

- Интервал размножения: размножаются джейраны один раз в год.

- Сезон размножения: с сентября по январь

- Количество потомства: 1-4

- Период беременности: 5-6 месяцев

- Возраст отъема: 3-6 месяцев

- Возраст наступления половой или репродуктивной зрелости самок: 5-12 месяцев

- Возраст наступления половой или репродуктивной зрелости самцов: 10,5-12 месяцев

Джейраны рожают уже хорошо развитых молодых особей, которые могут стоять и кормиться грудью в течение 10-15 минут после рождения. После рождения самки обычно пасутся на расстоянии 50-500 м от детенышей и после каждого кормления ищут для них новое укрытие. Если у самки рождается двойня, она часто держит их на расстоянии 50-1000 м друг от друга в течение первых 4-6 дней. Телят кормят 2-4 раза в день в течение первых 6 недель, а затем кормят не менее 3-6 месяцев. В возрасте от 4 до 6 недель телята могут пастись и пить воду. В течение первого месяца жизни у детенышей джейрана наблюдается чрезвычайно высокий темп роста, причем 50% их роста приходится на первые 10 дней после рождения. В 18-19 месяцев большинство детенышей достигают размеров взрослой особи. Телята рождаются с вихрами волос, из которых развиваются их рога. Рост рогов начинается в 3-6 месяцев и завершается к 1-1,5 годам. У самцов рога продолжают расти до 6 лет, тогда как у самок они достигают полного размера к 2-3 годам.

Видео:Джейран - АймалашыСкачать

Продолжительность жизни

Ежегодные показатели смертности джейрана варьируются в зависимости от пола и возрастной группы. Смертность самок колеблется от 9 до 18%, тогда как смертность самцов колеблется от 27 до 58%. Показатели смертности молодых особей сильно различаются и колеблются от 3 до 58%. Смертность, как правило, самая низкая летом и самая высокая зимой. Самая длинная известная продолжительность жизни джейранов в дикой природе составляет 12 лет, при средней продолжительности жизни 6 лет. Самая длинная известная продолжительность жизни джейранов в неволе составляет 20 лет.

Основными причинами естественной смертности джейранов являются глубокий снег и покрытая льдом земля, что сильно ограничивает доступность корма зимой. Смертность также вызвана увязанием в высыхающем асфальте, в результате утопления и столкновения с автомобилем. У животных, содержащихся в неволе, причинами смертности являются стресс или травмы, внутривидовые столкновения. Известные патогены, вызывающие смертность среди джейранов, включают Corynebacterium pyogenes, Mycobacterium, Cryptosporidium и Escherichia coli.

Видео:Джейран - Жылайсың әліСкачать

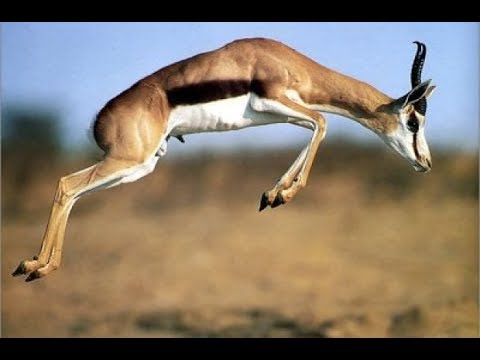

Поведение

Джейраны кочуют небольшими семейными группами от 2 до 9 особей, хотя были зарегистрированы и тысячные стада. В сезон размножения самки и молодые собираются в стада от 10 до 30 особей. Взрослые самцы остаются одиночными и становятся чрезвычайно территориальными, патрулируя и помечая свои территории навозом, мочой, выделениями преорбитальных желез или скребя землю рогами или передними копытами. Весной стада разделяются на более мелкие группы, а беременные самки перед родами уединяются.

Летом джейраны кормятся рано утром и днем, а в районах, где на них ведется интенсивная охота, могут вести ночной образ жизни. Зимой они пасутся почти непрерывно, отдыхая в полдень. Когда животные возбуждены или их тревожат, джейраны совершают серию прыжков на прямых ногах. При быстром беге они скачут галопом с вытянутой шеей и поднятым хвостом.

Домашний ареал

Средний размер домашнего ареала джейранов не задокументирован. Однако они часто проходят 10–15 км в течение дня, перемещаясь между ночными пастбищами, водопоями и местами отдыха.

Видео:гр Караван - КIани джейран 2022Скачать

Коммуникация и восприятие

Джейраны общаются с помощью серии глубоких мычащих звуков, шипения и хрипения. Мычат взрослые и молодые особи, а перед бегством они часто издают гнусавое шипение в качестве сигнала тревоги. Самки издают хриплые, низкочастотные звуки, чтобы позвать своих детенышей, а молодняк в ответ издает низкое «моу». В сезон размножения самцы издают низкий, базальный хриплый звук, который можно услышать на расстоянии 100-150 метров. Они также используют выделения желез для демаркации территориальных границ и общения с сородичами, особенно в период размножения.

Видео:Gakku Дауысы 2017 Джейран – АймалашыСкачать

Пищевые привычки

Джейраны — травоядные животные и обычно питаются травой. Часто в их рацион входят галофиты, сложноцветные, бобовые, хвойники, тыквенные, свинчатка и тамарикс. В сельскохозяйственных районах разнообразие пищи, которую едят джейраны, расширяется и включает фрукты, побеги ячменя, горох, хлопок, финики, кукурузу, дыни, лук, сахарный тростник и пшеницу. Воду животные получаю из растений. Они предпочитают растения с высоким содержанием белка. В неволе джейранов кормят люцерной, овсом, обогащенными зерновыми гранулами и солевыми блоками без серы. Поскольку они являются облигатными травоядными животными, джейраны имеют четырехкамерный желудок.

Видео:"КАНИ ДЖЕЙРАН" красивая лезгинская песня. 2023 Новая ХИТ 😍👍Скачать

Хищничество

Основным хищником джейрана являются серые волки. Зимой, когда увеличивается снежный покров, волки становятся особенно эффективными хищниками из-за повышенной уязвимости этих животных. Тигры также охотятся на джейранов у водоемов, а в Туркменистане на них охотятся гепарды. На молодых джейранов охотятся лисы, дикие собаки, каракалы, орлы-могильники и пустынные буроголовые вороны.

Известные хищники:

- волки (Canis lupus)

- тигры (Panthera tigris)

- гепарды (Acinonyx jubatus)

- лисы (Vulpes vulpes)

- дикие собаки (Canis lupus familiaris)

- каракалы (Felis caracal)

- могильники (Aquila heliaca)

- пустынные буроголовые вороны (Corvus ruficollis)

- беркуты (Aquila chrysaetos)

- степные орлы (Aquila nipalensis)

Видео:Джейран (Gazella subgutturosa) - Goitered gazelle | Film Studio AvesСкачать

Роли в экосистеме

Джейраны являются хозяевами многочисленных видов паразитов. У джейранов в Казахстане обнаружено восемнадцать видов паразитических червей, хотя их патогенное действие в настоящее время неизвестно. Личинки 2 видов эктопаразитических оводов, Pavlovskiata subgutturosae и Crivellia corinnae, часто встречаются в коже джейрана. Летом они также уязвимы для паразитических членистоногих, таких как клещи и вши. Помимо того, что джейраны являются важной добычей для многочисленных видов млекопитающих и птиц, они питаются различными видами растений и могут конкурировать с сайгаками за корм в некоторых районах своего географического ареала.

Видео:Билал Эскендеров "Джейран" (2019)Скачать

Положительное значение в жизни человека

На джейранов охотятся из-за их мяса и шкуры, которая считается высококачественной и перерабатывается в замшу и кожу. Один джейран дает от 12 до 18 кг мяса и от 0,6 до 0,7 м² шкуры. На джейранов охотятся ради спортивного интереса, поскольку они могут бросить вызов охотникам своей способностью бегать с высокой скоростью. Кроме того, их иногда используют в качестве домашних животных или дарят в качестве подарков.

Видео:ДКВП "Джейран". ЦКМБ "Алмаз"Скачать

Отрицательное значение в жизни человека

Джейраны изредка вредят сельскохозяйственным растениям, таким как хлопок. Они также потребляют побеги саксаула, который считается одним из самых ценных пустынных растений во всем географическом ареале обитания джейрана. Весной и осенью газели часто вторгаются на пастбища домашних овец.

Видео:Хамис Магомедова. Танец "Джейран"Скачать

Охранный статус

В 1900-х годах джейраны были многочисленны и встречались почти в каждой пустыне или полупустыне Ближнего Востока и Центральной Азии. По оценкам, в середине 1900-х годов только в Советском Союзе их насчитывалось около миллиона. В 2001 году вся их популяция оценивалась в 120 000-140 000 особей. Такое значительное сокращение произошло за последнее десятилетие, и темпы сокращения за последние десять лет оцениваются более чем в 30%.

Красный список исчезающих видов МСОП классифицирует джейранов как уязвимый вид. Хотя сокращение популяции происходит по всему ареалу, особенно резкое сокращение наблюдается в Туркменистане, Казахстане, юго-восточной Турции и Азербайджане. Локальные исчезновения произошли в Кувейте, Грузии и, возможно, в Кыргызстане. Популяции в Монголии, где проживает около половины нынешней популяции, также находятся в упадке. Основные угрозы включают безудержное браконьерство и разрушение среды обитания. Уничтожение среды обитания в основном связано с развитием экономики и сельского хозяйства. В Центральной Азии суровые зимы, по-видимому, оказали значительное негативное влияние на численность джейранов.

В середине-конце 1300-х годов мусульманские армии под командованием Тимура Ленга были известными охотниками на джейранов, ежегодно убивая около 40 000 особей. После появления автомобилей в 1930-х годах охота на джейранов стала особенно легкой, поскольку люди гонялись за животными в своих автомобилях днем или стреляли в них ночью, «освещая» их (т. е. используя искусственное освещение для обнаружения и временной заморозки животных) со своими фарами. Использование автомобилей для охоты на джейранов было запрещено в Союзе Советских Социалистических Республик в 1940-х годах.

С 1950-х годов правовая охрана осуществляется на национальном или субнациональном уровне на большей части географического ареала джейранов. Несмотря на многочисленные попытки реинтродукции, усилия по сохранению вида были безуспешными. Некоторые страны (например, Турция и Узбекистан) разработали программы разведения в неволе, и большая часть нынешней популяции использует охраняемые места обитания. Многие джейраны погибают зимой из-за недоедания. Будущие усилия по сохранению могут включать ограничение выпаса скота в зимний период или ограничение доступа скота в заповедники, в которых обитают джейраны.

Видео:Джейран (Gazella subgutturosa) | Film Studio AvesСкачать

Видео

🔍 Видео

Диляра Надырова - ДжейранСкачать

Шакал и джейран | Film Studio AvesСкачать

Джейран: невероятно красивая и грациозная Газель. Интересные факты о ДжейранеСкачать

Gakku Дауысы 2018 Джейран - ТүтінСкачать